Toma un café cargado y 20 mg de Prozac. Enciende un cigarrillo. La cocina está llena de libros, poemarios de Ashbery en el suelo, y encima del calentador de gas un par de novelas deshojadas de Beckett.

Palpa con insistencia las cicatrices de los brazos, las marcas de los cigarrillos que él le dejó cuando ambos planeaban morir. Eran siempre sus planes y sus ideas y su manera de ver el mundo. Un tipo delgado y casi calvo con una camiseta de los Stooges que lo dejó todo por la merca. Los planes de muerte, los cigarrillos, y las citas de Aleixandre. Y las fotos de la Monroe comprando corbatas para su nuevo marido, arrojadas en la bañera y encima del tocador. Qué fácil resulta ahora recordar las noches de noviembre cuando eras un adolescente y leías Los hermanos Karamazov. Entonces estaba todo por decir, y ella vagaba con sus ojos clarísimos por alguna parte del condado de Worcester. Vestías pantalones de cuadros la primera vez que te vi y me abriste un par de botones de aquella camisa de seda negra que tanto me gustaba. Besabas mal, pero tu carne sabía a la mirada de los cisnes muertos. Tú me dijiste que escuchabas a la Chapman, a la Vélez te dije yo.

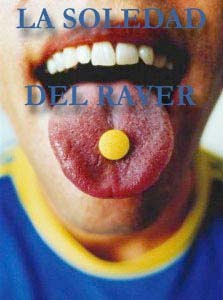

Te miraba muy cerca cuando lamías los restos de una papelina de speed. Jamás te vi tan bella, ni siquiera cuando paseabas la mirada por unas traducciones de Kavafis que no entendías. Siempre quise tu pequeña navaja de plata, esa que escondías en el fondo de un sucio bolso de ante marrón. Y sabes que te quise. Que te quise tanto. Aunque escuchaste The idiot, y aquel 18 de mayo te colgaste cuando los cuervos dormían.

Me encanta...

ResponderEliminarFantástico Ismael...

ResponderEliminarEspléndido y terrible, amigo mío. Esa atmósfera, esa música, esas lecturas me son conocidas. Un espejo,claro. Pero mejor escrito. Gracias.

ResponderEliminar