Es un

piso pequeño en Lavapiés. 22 metros

cuadrados

En el

colchón de 90 pasabas casi todo el tiempo. Tú querías que fuese como aquella

cama de Tracy Emin, pero no lo era. Aquello era real. Allí estaban los restos

de sangre del 96, cuando te abriste las venas, y te encontró un tipo negro

delgado, al que a veces le pasabas algunos valiums, que te dejo tirada en la

entrada a urgencias, como quien arroja el cadáver de un viejo caballo por una

cuneta. También las cuchilladas que asestó Javier con una tijera, el chico del

ojo de cristal azul, cuando mezcló Zyprexa con media botella de White Label,

mientras decía que Juan Ramón Jiménez le robaba sus poemas. Esos eran los

asuntos importantes, los que escribías en una vieja máquina descascarillada

pintada de rosa.

Después

estaban las triviliades, tipos que conocías en la parada del cercanías, y que

te follabas, y acababan en aquel colchón de 90, con los cuerpos tan cerca, que

llegabas a ignorar de quién era el sudor que empapaba tu cuerpo. Días que

pasabas allí, con la persiana bajada, en la más absoluta oscuridad, el cabello

enmarañado, y una semana con la misma ropa interior. Eras como Ralph Fiennes en

aquella película de la que no recuerdas el título.

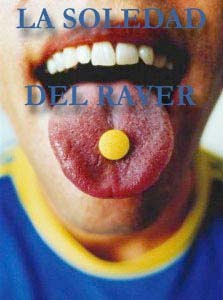

Y sabías

que emular a Panero en aquella foto del cajero automático era inútil. También

era inútil recordar, cómo hace veinte años pasabas, la lengua por su rostro tan

pálido de británica de diecisiete años. Claro que lo sabías. Pero eso no

impedía que escribieses un poema sobre aquello, que leías por veinte o treinta

mil pesetas, delante de unos profesores adjuntos de una pequeña universidad que

no sabían quién era Sharon Olds.

Allí

sentada cosiste tú misma con una aguja sucia todas aquellas heridas en la cara.

Y pensabas hundida en aquel colchón de 90, en tu infancia, en todos aquellos

jacintos y crisantemos, que eran las flores de los muertos, pero a ti tanto te

gustaban. Y llorabas, mientras escuchabas las últimas canciones que grabó

Johnny Cash, llorabas y las lágrimas dejaban ver limpios surcos de una piel

joven. Tan joven como la mirada de esos ciervos que viste a los seis años, en

aquel bosque, donde murió padre, y nunca jamás volviste.

No hay comentarios:

Publicar un comentario